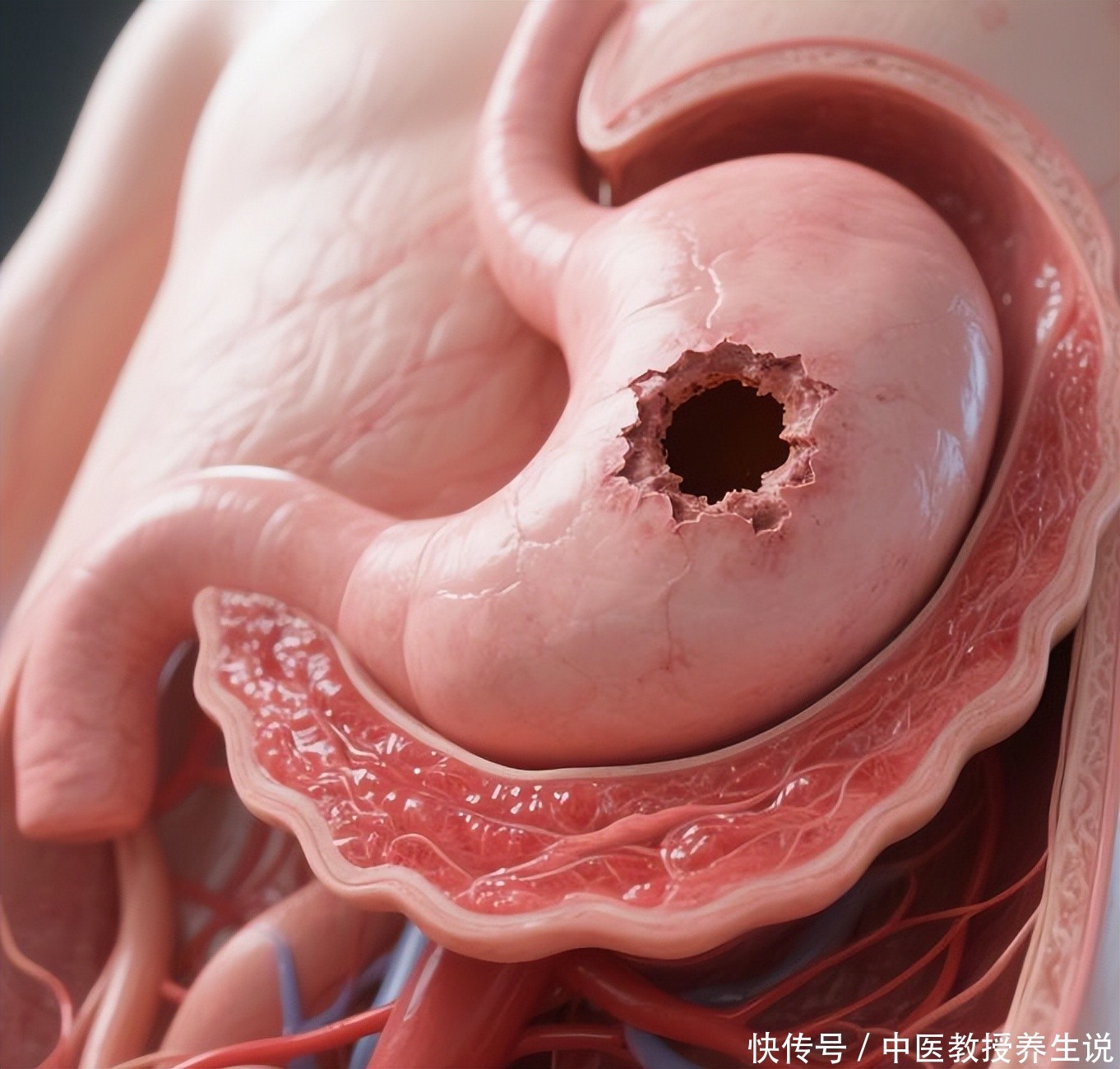

很多人一听到“胃穿孔”,第一反应就是“是不是吃了什么硬东西把胃戳破了”,甚至有人以为只要避免吃带刺带骨的食物就能高枕无忧,其实,这种想法过于片面,胃穿孔并非简单的“机械性损伤”,更多时候,它是长期病变或急性刺激在特定条件下的结果,尤其在某些特殊情况下进食,看似寻常的一餐,却可能成为压垮胃壁的“最后一根稻草”,如果不了解背后的原理与风险,许多人会在不知不觉中走向危险的边缘,现实中,不少人只关注食物的形状与硬度,却忽视了进食时的身体状态和潜在疾病,这种“只看表面”的习惯,正是引发问题的隐患。

三种情况下进食,胃穿孔风险骤升第一种情况,是在急性胃溃疡发作期大快朵颐,胃溃疡本身就是胃壁被“蚕食”的过程,溃疡面如同一块薄弱的布片,此时如果大量进食高温、辛辣或粗糙食物,就像在脆弱处反复摩擦和拉扯,极易造成穿孔,很多人明知胃不舒服,但还是“忍一忍”吃顿大餐,这种侥幸心理,往往让病情在瞬间恶化。

第二种情况,是剧烈饮酒或暴饮暴食后马上进食刺激性食物,酒精会让胃黏膜血管扩张、分泌紊乱,再加上暴食造成胃部急剧膨胀,胃壁承受的压力陡增,此时再来一碗麻辣烫或大盘烤肉,就像给已经发炎的地方泼上辣油,损伤加深,穿孔风险成倍增加,尤其是长期饮酒者,胃壁往往早已变薄脆弱,这种组合可谓高危中的高危。

第三种情况,是长期服用某些药物后不加注意饮食,比如阿司匹林、布洛芬等非甾体类消炎药,会抑制胃黏膜保护层的合成,让胃更容易被胃酸腐蚀,如果在用药期间随意吃生冷、辛辣、过硬的食物,就像在缺乏护垫的情况下直接撞击硬物,结果可能是胃壁瞬间被突破。

风险背后,真正的关键不是“吃什么”,而是“什么时候吃”很多人防胃穿孔的方法很简单——不吃坚硬的东西,细嚼慢咽,但临床中更常见的触发因素,恰恰是进食的时机与当时的胃部状态,比如,有人空腹长时间不进食,胃酸在胃里反复刺激黏膜,再突然吃下一大顿;有人在高烧、严重感染时依旧照常饮食,忽视了此时身体代谢与消化能力的下降,这些时刻,胃部的防御力本就低下,哪怕是平日里“无害”的一碗面条,也可能成为压垮胃壁的导火索,换句话说,危险往往藏在“不合时宜”之中,而不是单纯的“食物种类”里。

更值得注意的是,一些人把轻度的胃痛、反酸当作小毛病对待,认为吃点胃药或忍一忍就能过去,却不知这可能是胃壁已经出现了隐性损伤,此时贸然进食刺激性食物,就像在摇晃已经松动的墙体,穿孔只是时间问题。

认知升级,预防的核心在于状态判断与习惯调整首先,要学会判断胃部的状态,出现持续性上腹痛、反酸、黑便等症状时,应优先考虑检查和治疗,而不是硬撑着去吃所谓“补一补”的大餐,及时就医,是避免小病拖成穿孔的首要步骤。

其次,要意识到药物与饮食的相互作用,长期服用损伤胃黏膜的药物时,应有意识地选择温和易消化的食物,并遵医嘱同时使用胃黏膜保护剂,很多穿孔患者事后才发现,真正的风险不是药物本身,而是服药期间依旧我行我素的饮食习惯。

最后,要摒弃“硬扛”与“赌一把”的心态,很多人因为工作应酬、情绪波动,忽略了胃部的信号,甚至在胃痛加重时仍然喝酒吃辣,这种做法不仅可能导致穿孔,还会引发腹膜炎等严重并发症,危及生命,保持规律饮食、合理作息,以及在身体状态欠佳时主动调整进食节奏,才是真正的保护之道。

总之,胃穿孔并不是“稀有意外”,而是多种因素叠加的必然结果,真正的防护,不只是避开某几类食物,而是学会在合适的状态下进食,并尊重胃的承受能力,记住,很多时候,保护胃的最好方法,是在该停口的时候,果断放下筷子。

景盛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。